相続実績

以上

弁護士・

税理士による

トータル

サポート

初回相談

自分の亡き後のことを

考え始めたけど…

こんな

揉めないように遺言書を作りたいが、作り方がわからない。

自分の意向通りに財産を分配したい。

何から始めたらいいのかわからない。

相続税対策についても相談したい

実は

例えば

法律の要件を満たしていない

財産や受取人などが不明確

遺言能力がなかった

遺言書が無効に

相続税が払えない

後々、不当だと争いの原因に

相続後の

親族の負担に

なる恐れも…

さらに

不動産を取得した相続人は、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

申請しなかった場合、10万円以下の過料を支払わなければならない可能性も…

実際に遺言書のデジタル化についても政府で検討されています。

だからこそ

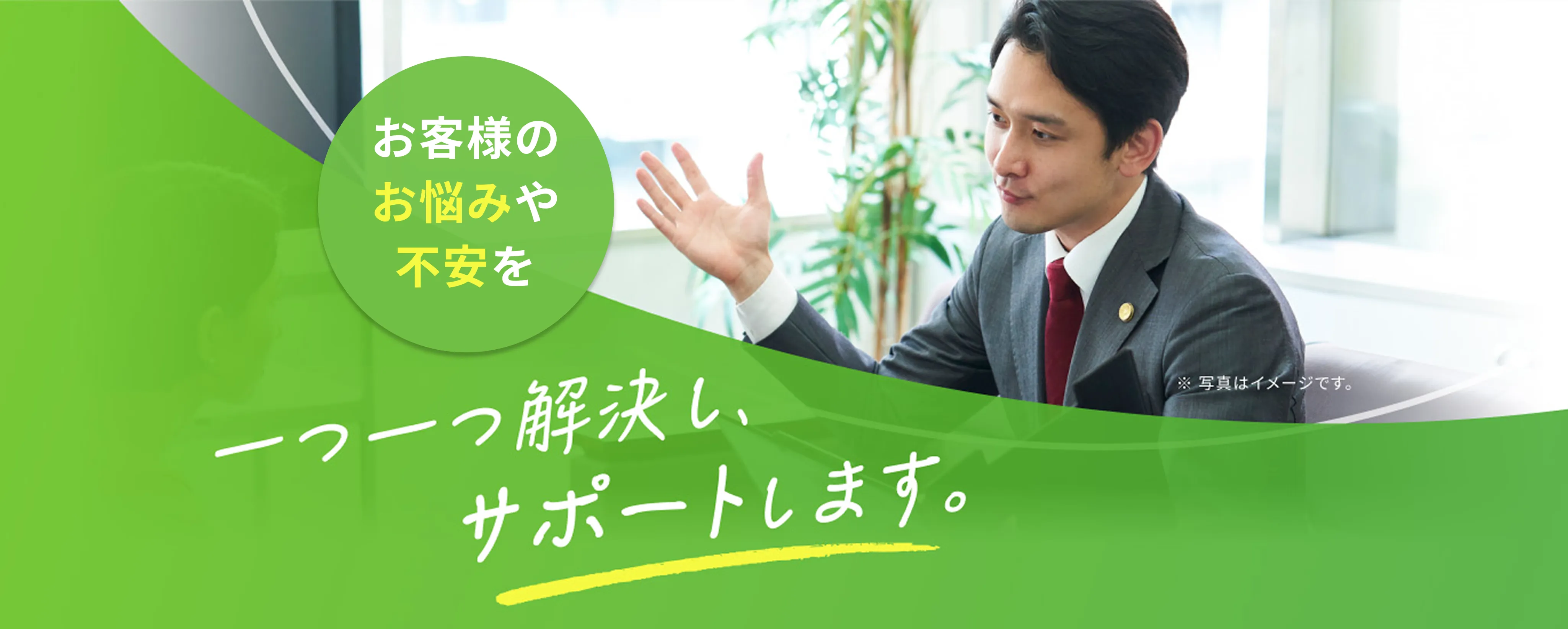

揉めるポイントを熟知しているから、リスクを回避した相続手続きができる

揉めた場合でも、依頼者の代理人として交渉を行える

法律の改正に対応できる

相続問題に精通している

税理士との連携で、

相続税対策を踏まえた遺言書の

作成や円滑な相続手続きについて

トータルサポート

が可能

相談実績10,000件以上※

実績と信頼のある

弁護士が在籍

「30分でわかる!

これだけはおさえておきたい

遺言書作成ハンドブック」プレゼント

電話相談、LINE相談をご希望のお客様は、ご希望の旨をご予約の際にお申し付けくださいませ。

税理士法人と連携しているので、遺言書の作成だけでなく相続税対策を含めた相続手続きを一貫してご提案・対応できます。

10,000件以上※の相談実績から得たノウハウを活かして、後で揉めない相続のために、お客様に寄り添いながら対応します。

※ 2022年10月までの累計

ご相談は対面、電話、オンライン、出張など、お客様のご要望に応じて受け付けています。また、個室の相談スペースも完備しています。

※ 既にトラブルが発生している生前のご相談は、

新宿本店へのご来所をお願いしております。

新宿駅から

徒歩8分

横浜駅から

徒歩5分

大宮駅から

徒歩5分

千葉駅から

徒歩5分

お願いして

本当によかった!

相続についての知識がゼロだったので、とにかく“わからない"ということが不安でした。相談する中で、多少、相続の仕組みが分かったこと、無事に手続きが終わったことで心底ほっとしました。

見ず知らずの相続人と交渉しなければならず、不安を感じていました。また、コロナ禍で直接担当弁護士と会えず不安でしたがメールと電話で話を進めることができ、誠意をもった対応していただき助かりました。

「30分でわかる!

これだけはおさえておきたい

遺言書作成ハンドブック」プレゼント

電話相談、LINE相談をご希望のお客様は、ご希望の旨をご予約の際にお申し付けくださいませ。

| 内容 | 項目 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| 遺言書 作成 |

作成 報酬金 |

22万円〜 (出張の場合、 別途日当が生じます) |

| 遺言書 保管 |

年間 保管料 |

1.1万円 |

| 内容 | 項目 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| 300万円以下 の場合 |

報酬金 | 33万円 |

| 300万円を超え、 3,000万円以下 の場合 |

報酬金 | 26.4万円 + 遺産総額×2.2% |

| 3,000万円を 超え、 3億円以下 の場合 |

報酬金 | 59.4万円 + 遺産総額×1.1% |

| 3億円を超える 場合 |

報酬金 | 224.4万円 + 遺産総額×0.55% |

| 項目 | 費用(税込) |

|---|---|

| 死後事務委任 契約原案作成費用 |

5.5万円 |

| 入院費・入院施設 使用料の精算手続き |

5.5万円 |

| 埋葬・火葬 | 11万円 |

| 納骨・散骨 | 11万円 |

| 不動産賃貸契約解約 | 5.5万円 |

| 遺品整理 | 5.5万円 |

| 公共サービス等解約 | 1契約 2.2万円 |

| 未払い税金の支払い | 1税目 2.2万円 |

| 行政機関の資格 証明書返納手続き |

1件 1.1万円 |

| 勤務先企業・機関 の退職手続き |

3.3万円 |

| SNS・メール アカウント削除 |

1アカウント 1.1万円 |

| 関係者への死亡通知 | 1件 5,500円 |

| ペットの里親探し・ 終身施設引き渡し |

5.5万円 |

| 内容 | 項目 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| 成年後見申立 | 着手金 | 16.5万円 |

| 報酬金 | 16.5万円 | |

| 任意後見 契約書作成 |

手数料 | 22万円 |

| 着手金・ 報酬等 |

まずは面談を行い、ご事情を伺ってから お見積もりさせていただいております。 |

お電話またはフォーム、

LINEにてご予約ください。

ご事情をお伺いし、相談の

ご予約をお取りします。

原則としてご来所いただいております。

丁寧な費用説明をした上で、

ご依頼を承ります。

「30分でわかる!

これだけはおさえておきたい

遺言書作成ハンドブック」プレゼント

電話相談、LINE相談をご希望のお客様は、ご希望の旨をご予約の際にお申し付けくださいませ。

事務所へのアクセス

事務所へのアクセス

新宿駅から徒歩8分!

都庁前駅直通の新宿住友ビルの46階です。

横浜駅から徒歩5分!

横浜・神奈川にお住まいの方は便利です。

| 事務所名 | 弁護士法人 東京新宿法律事務所 (第二東京弁護士会所属) |

|---|---|

| 代表弁護士 | 中村 得郎 (弁護士番号:36080) |

| 住所 |

新宿本店〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階 横浜支店〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階 大宮支店〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階 千葉支店〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 GRAND CENTRAL CHIBA 7階 |

| 弁護士数 | 26名(2024年5月時点) |