- 養育費・別居中の婚姻費用など、離婚時に男性は金銭的負担が重い傾向にある

- 不動産や預貯金など共有財産の分与、子どもがいる場合は親権・養育費などを取り決める必要がある

- 話し合いを有利に進めたいという方は、まず離婚に詳しい弁護士に相談を

【Cross Talk 】男性が離婚にあたって準備すべきこととは?

夫婦で話し合い、離婚することになりました。子どももいますが何から準備すべきでしょうか?

離婚にあたって財産分与・お子さまの親権・養育費・面会交流などを取り決めておく必要があります。まずは財産をリストアップし、共有財産と固有の財産に分けていきましょう。

詳しく教えてください。

離婚では財産分与や子どもの親権・養育費、離婚後の住まいなど取り決めるべきことが数多くあります。

男性は女性より収入が高い場合が多いため、別居中の婚姻費用の負担や養育費の支払いなど、金銭的負担が重くなる傾向にあります。

まずは離婚の流れや種類、準備すべきことなどについて知っておきましょう。話し合いを有利に進めるためのポイントも解説していきます。

離婚の流れと種類とは?子どもがいると男性が養育費を支払う?

- 離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判による離婚がある

- 養育費は子どもと離れて暮らす親が負担し、婚姻費用は夫婦のうち収入が多い方が負担する

現在別居中なのですが、妻に婚姻費用を請求されました。支払わなくてはいけないのでしょうか?

別居中であっても夫婦は婚姻費用を分担する義務があります。収入が少ない方が多い方に請求する流れが一般的ですので夫婦の収入を確認してみましょう。

初めに知っておきたい離婚の流れと種類

離婚は夫婦2人の協議により成立する協議離婚と、家庭裁判所を介する調停離婚・審判離婚・裁判による離婚があります。

厚生労働省の2022年度「離婚に関する統計」の概況※1によると、2020年は約 19 万3千組の夫婦が離婚しました。

日本は協議離婚の割合がもっとも高く2020年は全体のうち88.3%を占めています。調停離婚は8.3%で審判離婚は1.2%、裁判離婚のうち和解離婚は1.3%で判決離婚は0.9%です。

近年は調停や審判など、裁判所を通して離婚する夫婦が増加傾向にあります。

離婚の流れとしては、2人で離婚の可否や財産分与・養育費などについて話し合い、合意できた場合には協議離婚、合意できないときには調停で話し合います。

離婚・相続など家庭内で起こる家事事件については、原則として調停を経てから訴訟を起こすという流れになります。

話がまとまらない・どちらかが欠席して話し合いができないなど、調停が不成立に終わったら、訴訟を起こすことになります。

調停不成立となった際、場合によっては裁判官が様々な事情を考慮し、「審判」として決定を下すこともあります。もっとも審判に対し異議申し立てがされた場合には、やはり訴訟で争うことになります。

訴訟では和解もしくは判決によって結果が確定します。なお和解とは裁判所が双方に対してすすめる形式が一般的です。判決を待たずに離婚が成立するため、期間が短く経済的な負担の軽減が期待できます。

裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」には以下の5つがあり、民法770条※2で定められています。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

なお上記5つに該当しなくても双方で合意している際には離婚が可能です。

男は離婚で金銭的負担が大きい?婚姻費用の負担、養育費の支払いなど

離婚の準備で男女の違いはありませんが、夫婦には婚姻費用の負担や養育費を支払う義務があります。

婚姻費用は夫婦のうち収入が多い方が負担し、養育費は子どもと離れて暮らす親が子どもを監護している親に支払います。

「2022年賃金構造基本統計調査結果※3」によると、男性の月の賃金の平均は34.2万円、女性は25.8万円です。よって割合的には男性は金銭的負担が重くなる事例が多いと言えます。

ただし、妻の収入が多い家庭では妻が負担する割合が多くなるでしょう。

夫婦の一方が、民法709条※2の不法行為による損害賠償「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」に該当する行為を行った際には、相手に慰謝料を請求する(またはされる)ことがあります。

具体的には暴力やモラルハラスメント・不貞行為などが挙げられます。慰謝料の相場は50~300万円程度で、精神的苦痛が大きくなると金額が多くなると言われています。

このほか、親権・財産分与・離婚後の住まいなど、夫婦で話し合い、決定します。

男の離婚準備6つと話し合いを有利に進めるためのポイント

- 離婚時には財産分与・子どもの親権・養育費・慰謝料などを取り決める。家を購入しており、オーバーローンの場合は要注意。

- 離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、話し合いを有利に進められる事例もある

離婚後の養育費について揉めています。月10万円を請求されましたが、金銭的に余裕がありません。

養育費は「養育費算定表」を目安に話し合いましょう。算定表をもとに話し合っても合意できない場合には、弁護士に相談するという方法もあります。

財産分与

財産分与は基本的に1/2で共有財産を分割します。

共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産です。結婚前の預貯金や相続・贈与で得たお金は対象外です。

夫婦のいずれか一方の名義になっている財産でも、夫婦の協力によって得たものは財産分与の対象です。

例えば婚姻中に自分の収入でマンションを購入し、夫の単独名義になっていても妻が家事を担い財産の形成に協力した場合は実質的には夫婦の財産と考えられます。

妻が離婚後に収入を得る見込みがないときや慰謝料を上乗せする際には、多めに財産を分与することがあります。

離婚後の住まい

結婚中にマイホームを購入した夫婦は、「離婚後にどちらが家を譲り受けるか」がポイントです。

特にローンが残っており売却価格がローン残債を下回るオーバーローンのマイホームは資産価値がマイナスの状態です。

トラブルが起こりやすいので、話し合いは慎重に進めていきましょう。

また家の名義が夫または妻の単独名義になっており、離婚後に住む人と名義人が異なるときには名義人を変更しなければいけません。夫婦で連帯保証人・連帯債務者になっている、ペアローンの物件もできればローン契約を変更した方が良いでしょう。

名義やローン契約の変更が難しい場合には、取り決めた内容を公正証書に残しておくことが重要です。

公正証書に養育費やローン返済の支払い義務を負う人が、支払いをしなかったときに「強制執行を受けることを認諾する旨の文章」(強制執行認諾文言)を入れると強制執行の手続きが可能になります。

マイホームを購入していない場合は、離婚後の住まいを確保しておきましょう。

夫婦のどちらかに不貞行為やDVなどがある場合

夫婦のどちらかに不法行為があり慰謝料を請求する(またはされる)場合には、まず話し合いによって金額を決めます。

慰謝料は精神的苦痛の度合いによって金額が決まりますが、目に見えるものではないため客観的な判断が難しいでしょう。

夫婦で話がまとまらないときには弁護士に相談し、代わりに交渉してもらうという方法もあります。

親権・養育費・親子交流など子どもに関わること

子どもがいる夫婦は離婚後の親権・養育費・面会交流について話し合います。

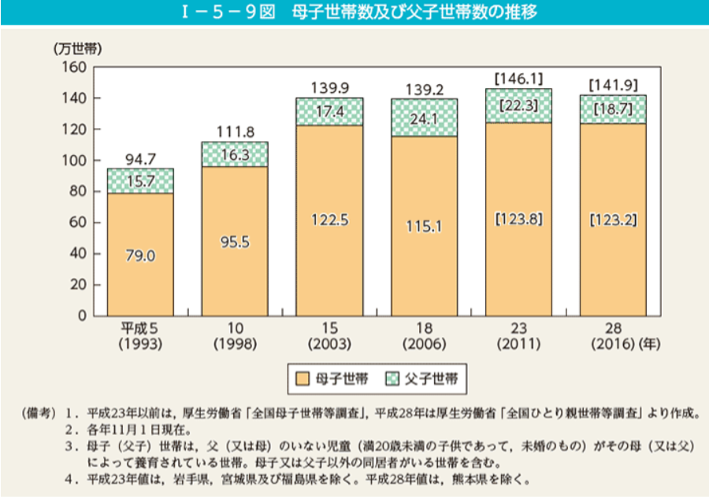

親権は母親が獲得する確率が高く2021年の司法統計※4では、調停や審判で父親が親権を持つ割合は約9%でした。ただし、近年父子世帯の数が増加傾向にあります。

なお、2026年度中には共同親権が導入される見込みとなっており、共同親権導入後に離婚する場合はこの点を考慮した話し合いが必要になります。

養育費の目安は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」※6を参考にしましょう。

親子交流は子どもの利益を最優先します。親子交流の取り決めでは、子どもの意思や生活のスケジュールを尊重し会う時間や場所・頻度を決定しましょう。

親権と養育費、親子交流の取り決めで双方が合意できたときには合意書または公正証書を作成します。

公正証書は公証役場にいき手数料を支払う必要がありますが、強制執行認諾の文言が入れられ法的な拘束力をもつ公正証書の作成をおすすめいたします。

場合によってはとりあえず別居というパターンも

夫婦2人の状況によっては、とりあえず別居をすることで関係が修復し良い方向に向かう可能性があります。

「お互い冷静に話し合いができない」「同じ空間にいるのが苦痛」という場合は、まず別居してみるという選択肢があります。

なお長期間に渡る別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚の理由となります。

なお別居中でも夫婦は婚姻費用を分担する義務を負いますので、収入が低い(または)ない方は別居中の婚姻費用を請求できます。

離婚に強い弁護士に相談を

話し合いを有利に進めたいという方、財産分与や婚姻費用の分担請求、親権・養育費などを誰かに相談したいという方は弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

離婚問題の実績が豊富な弁護士に相談することで、これまでの経験に沿った対処法が分かる事例があります。

離婚時には男性は金銭的な負担が重くなる傾向にありますが、話し合いを少しでも有利に進めるため、まず弁護士に相談してみるという選択肢があります。

まとめ

離婚の流れや種類、離婚準備についてお伝えしてきました。「できれば穏便に解決したい」「費用負担を軽減したい」という方は、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

<参照>

※1厚生労働省 令和4年度「離婚に関する統計」の概況人口動態統計特殊報告

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/dl/gaikyo.pdf

※2民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

※3令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/dl/02.pdf

※4 裁判所 令和3年司法統計年報 3家事編55P

※5 内閣府男女共同参画局 男女共同参画白書 令和元年版

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-05-09.html

※6裁判所 養育費・婚姻費用算定表