- 離婚には6つの種類がある

- それぞれの離婚の方法・かかる期間

- 離婚にかかる期間を短くするコツ

【Cross Talk 】離婚にはどのような種類がありますか?

離婚を検討しています。離婚についていろいろ調べているのですが、離婚にもいろいろ種類があるようですね。それぞれの特徴を知りたいです。

6つの種類の離婚についてどのようなものか、かかる期間はどのくらいか、について確認しましょう。

よろしくお願いします。

離婚といっても、当事者の協議で行う協議離婚や、裁判で離婚する裁判離婚など、合計6つの種類があります。それぞれの手続きに特徴があるので、離婚の種類とその特徴を知っておくことは、離婚に取り組む上で重要です。

このページでは、離婚の種類とそれぞれの特徴についてお伝えいたします。

離婚の種類と手続き方法とかかる期間について

- 離婚の6つの種類

- 手続き方法とかかる期間

離婚の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。

6つの種類があります。どのようにして行うか、かかる期間についても確認しましょう。

協議離婚

協議離婚とは、当事者の協議によって行う離婚のことを言います。

民法763条で「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定めており、離婚の意思が合致することと、離婚届の提出をすること(民法765条)によって離婚が成立します。

なお、離婚をする時点で慰謝料・財産分与・養育費などが決まっていなくても離婚は可能ですが、(子どもの親権については離婚届に記載しなければ、離婚届が受理されないので決める必要があります)。

慰謝料・財産分与・養育費などについての取り決めは、離婚協議書として作成することが一般的で、後の強制執行の便宜から執行受諾文言付き公正証書として作成することがおすすめです。

協議離婚は当事者の協議で行うものなので、特に始めるための手続きはありません。

また、かかる期間も当事者の協議次第です。

離婚をすることに合意をすれば、離婚届を市区町村役に赴いて・あるいはホームページからダウンロードして記載し、添付書類とともに提出するだけで、1ヶ月以内には行うことができるでしょう。

令和4年度の厚生労働省が行う人口動態統計特殊報告によると、この協議離婚で離婚を行う夫婦が85%以上にのぼります。

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申立てて行う離婚のことを言います。

当事者の協議で離婚ができない場合には、法的手続によって離婚の請求をすることになります。

法的手続きというと裁判を思い浮かべる方も多いと思うのですが、離婚については調停前置主義といって、相手方が行方不明であるなどの場合を除き、まず調停を開くこととなっています。

調停は、裁判官1名と調停委員2名による調停委員会が、当事者の意見を聞きながら意見をすり合わせていくもので、話し合いの延長ともいえる手続きです。

離婚は、「お金を払ってください」などの請求を行う訴訟とは異なり、単なる権利の問題ではなく、家族の問題を解決するものです。

離婚する、しないという決定は、判決などの形で他者からされることは極力避けるべきものであるため、なるべく当事者の意思を尊重してすり合わせをしながら解決に向かうことが望ましいといえます。

ですので、調停前置主義として、まず調停を行うこととしています。

この調停では、離婚する・しないだけではなく、慰謝料・財産分与・養育費といったものについても同時機決めます。

調停で離婚をするという結論で合意すると、調停が成立し、離婚となります。

調停をした場合、10日以内に離婚届を提出することになりますが、これは戸籍に関する報告のための届出を行うもので、離婚自体は調停によって成立しています。

届け出が離婚の成立要件である協議離婚とは異なるので注意をしましょう。

一方で、離婚をするという結論に合意できなかった場合には、調停は終了し、他の手続きによって離婚を請求することになります。

離婚調停は、住所がある地域の家庭裁判所に申立てをして行われます。

調停が行われる期間は、当事者がどれくらいで合意するかにもよりますが、早ければ2ヶ月程度で、長いと1年以上かかることがあります。

なお、司法統計令和2年版によると、調停が成立するものについての平均は7.6ヶ月となっています。

審判離婚

審判離婚とは、離婚審判によって行う離婚のことをいいます。

離婚調停が成立しなかった場合、多くの場合で離婚裁判が提起されます。

しかし、離婚調停が成立しなかったものの、離婚を成立させるのが相当だと裁判所が判断した場合には、調停に代わる審判が行われます。

審判で離婚する旨の結論が示されて、異議申立てをせずに確定すると、審判離婚が成立します。

離婚審判は、離婚調停が成立しなかった場合に、家庭裁判所の権限で開始されるので、特別手続きは不要です。

離婚審判が確定した場合も10日以内に離婚届を出しますが、この届けも報告のためのもので、離婚は審判が確定した段階で成立しています。

審判は審判官が判断を下し、当事者に審判書を送付する形で行われるので、1ヶ月程度で終了します。

内容に異議がある場合には、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に異議申立てを行います。

判決離婚

判決離婚とは、裁判所で離婚するという判決を下してもらって行う離婚です。

離婚調停が成立しなかった、離婚審判が行われたけども異議申立てがされた場合で、なおも離婚を求めるのであれば、離婚訴訟を起こして離婚を求めます。離婚訴訟も調停同様、家庭裁判所で行います。

この離婚訴訟を起こすためには、民法770条1項各号の離婚原因があることが必要です。

離婚するとの判決を下され、これが確定すると離婚となります。

調停・審判と同様に10日以内に離婚届の提出を行う必要がありますが、こちらも報告的な届出であり、離婚自体は判決が確定すると成立します。

裁判離婚は司法統計によると50%の方が1回~5回の審理で終了しています。

審理は1ヶ月~1ヶ月半に1回程度で行われるので、約6ヶ月は少なくともかかると考えるべきです。

どのような争点があるかにもよりますが、概ね6ヶ月~2年程度が目安になるといえます。

和解離婚

和解離婚とは、離婚裁判で当事者が離婚することに合意した場合を言います。

離婚訴訟の終了方法の一つとして、裁判上の和解があります。

裁判では、当事者間で和解ができないか試みられ、当事者がこれに応じて和解をすると裁判が終了します。和解離婚は、当事者が和解して裁判が終了した場合をいいます。

裁判上の和解成立から10日以内に離婚届の提出を行う必要がありますが、こちらが報告的な届出であることは判決離婚と同じです。

手続きは、離婚訴訟を起こして、裁判上の和解を行うことになります。

和解離婚は判決が下る前に終了するので、上述した裁判よりも短い期間で終了することになります。

認諾離婚

認諾離婚とは、離婚訴訟で原告の主張を被告が全面的に受け入れる、請求の認諾をした結果成立する離婚をいいます。

裁判で、被告は原告の主張を全面的に受け入れることが可能で、その行為が請求の認諾です。

請求の認諾をした日から10日以内に離婚届の提出をするのは、これまでお伝えした手続きと変わりません。

手続きは、離婚訴訟をおこされた方が、請求認諾を行うことになります。

認諾離婚も判決が下る前に終了するので、判決の期間よりも短い期間で終了します。

離婚にかかる期間を短くするコツ

- 離婚にかかる期間を短くするコツ

思ったより期間がかかるのですね…。何かもっと短期間で終わらせるためのコツみたいなものはありますか?

はい、いくつか確認しましょう。

離婚にかかる期間を短くするにはどのようなコツがあるのでしょうか。

証拠をきちんと集める

証拠をきちんと集めることは離婚にかかる期間を短くするのに有効です。

もし証拠が断片的にしか集まってないような場合、調停・裁判で争うことになりその分時間がかかります。

一方で、証拠がきちんと集まっているような場合には、相手方が調停・裁判で争っても無駄であると感じる可能性があります。

そのため、協議離婚の段階で終わらせることができる可能性が高いです。

どのような証拠をどの程度収集する必要があるかについては状況によって異なるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

金銭的な問題の解決をスムーズに行う

離婚の長期化の原因は、金銭的問題で対立していることが多いです。

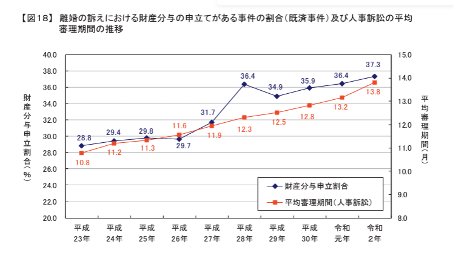

裁判所が発表している、「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」の(URL:https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/hokoku_09_hokokusyo/index.html)、5.家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等、2.2審理の長期化傾向に関する分析、によると、

財産分与の申立てがある離婚事件の割合が長期的に増加傾向にあることに対応する形で、人事訴訟の平均審理期間が長期化していることが読み取れるとされています。

財産分与や慰謝料・養育費といったお金の問題について対立がある場合には、審理が長期化する可能性が高いといえるでしょう。

そのため、金銭的な問題の解決はスムーズに行うようにしましょう。

金銭的な問題の解決のコツとしては、

・請求をする根拠と証拠をしっかり示す

・交渉で譲れないこと・譲れること・譲るラインを決めておく

以上の事柄を確認してみてください。

感情的な対立が鋭い場合には弁護士を利用する

離婚は、上述したように単なる金銭の請求ではなく、夫婦が感情的になって争うことが予想されます。

その結果、争点になっていない点についてで鋭く争うようなこともあり、審理の長期化の原因となります。

感情的な対立が鋭くなっているような場合には、弁護士を利用することを検討してみてください。

弁護士は法的知識でサポートするのみならず、依頼をして代理人として活動してもらえば、相手と直接面と合わせずに済みます。

相手と激しく争うことが予想できる場合には、弁護士に依頼することも検討してみましょう。

まとめ

このページでは、離婚の6つの種類を中心にお伝えしました。

離婚にも種類があるので、解決に一番適切な手続きによって離婚できるように検討してみましょう。