はじめに

相続人のなかに長年音信不通だった相続人や不仲だった兄弟がいる場合、「どうやって連絡をすればいいのか」「相続が進まないのでは」など悩む方も多いのではないでしょうか。

現代では離婚や高齢化に伴う家族関係の希薄化により、疎遠な相続人がいるケースもあります。

本記事では、そんな疎遠な相続人がいる場合の法的な考え方や、連絡の取り方、手紙の書き方の注意点まで詳しく解説します。

トラブルを防ぎ、円滑な手続きを進めるための参考にしてください。

疎遠な相続人がいる場合の相続における法的な考え方

疎遠になっている相続人でも、被相続人の子どもである以上は相続人であることに違いはありません。

まずは、疎遠になっている相続人がいる場合の相続に関する法律について解説します。

疎遠になっている相続人がいるケースとは

疎遠になっている相続人がいる典型的なケースは、被相続人が昔離婚をしていて、前妻との子どもがいたケースです。

家族はおろか、被相続人すら全く連絡をとっておらず、連絡先すらわからないということも珍しくありません。

また、被相続人に子どもがおらず、高齢で亡くなったときに、すでに両親・兄弟姉妹も亡くなっており、甥・姪が相続人になったようなケースでも、相続人の間で交流がないことがあります。

疎遠な相続人抜きで相続手続きをするとどうなるか

もし、疎遠な相続人抜きで相続手続きをするとどうなるのでしょうか。

不動産の所有権の移転や銀行口座の解約、自動車の名義変更などの相続手続きをするにあたり、前提として相続人全員で遺産分割を行うことになります。

遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議書には全員の署名と押印が必要です。

もし相続人全員による遺産分割協議がされていない場合、その遺産分割協議書を使って各機関に手続きをしようと思っても、手続きを受け付けてもらえません。

そのため、全ての相続人に連絡を取るようにしましょう。

疎遠な相続人と連絡を取る方法

では、疎遠な相続人とどうやって連絡を取ればよいのでしょうか。

まず、相続人の確定作業を行うにあたって、戸籍の取り寄せをします。

本籍地と同じ市民課で「戸籍の附票」を取得することができます。

戸籍の附票に現在の住所が記載されていますので、この住所に手紙を出すことによって連絡を取ることができるでしょう。

疎遠になっている相続人に手続き参加の「お願いの手紙」の書き方

疎遠な相続人の住所がわかった場合、どのような内容のお手紙を送ればよいのか。

どのようなことを記載すべきか、トラブルになってしまうような事例も踏まえて、書き方を確認してみましょう。

手紙を書くうえで確認すべきこと

まず、以下のことを確認しましょう。

- 被相続人が亡くなったこと

- 被相続人が亡くなった日時(相続放棄をするのに必要となります)

- 差出人が誰にあたるか(共同相続をする関係者であることを示す)

- なぜ手紙を出したか(相続手続きに参加してほしい旨)

- どうやって住所を知ったか(戸籍の附票を利用したこと)

- 連絡先といつまでに連絡が欲しいか(相続税申告などが迫っている旨も記載)

トラブルになる手紙の出し方

相続人になるということは、本来は近親者であるのですが、疎遠になった場合には何かしらの理由があると考えられます。

そのため、「手続きに必要だから……。」と勝手に遺産分割協議書を作成して、遺産分割協議書に押印だけを迫るような内容だとトラブルになる可能性があります。

同様に、実印と印鑑証明を預けてほしいというような手紙を送る方もいますが、こちらもトラブルになりかねません。

疎遠になっている理由を想像すれば、配慮のない手紙はトラブルの原因になってしまうでしょう。

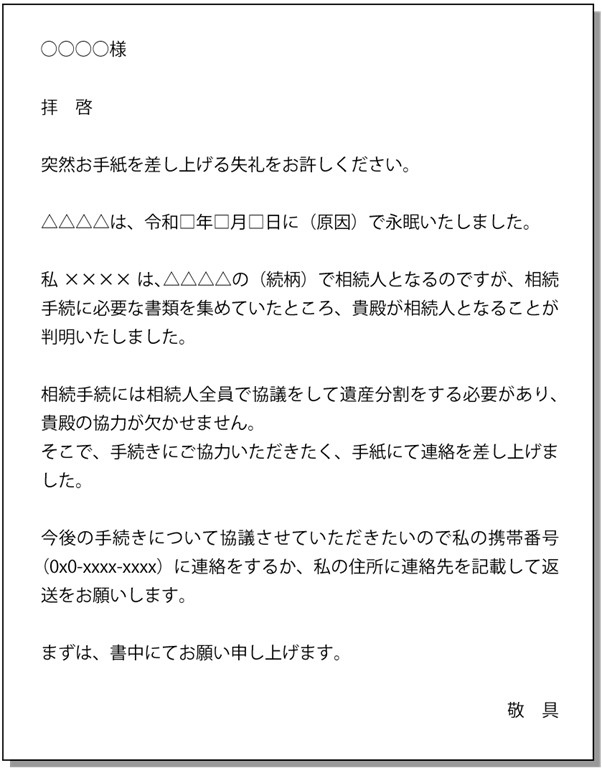

相続手続きに参加してもらうお願いをする手紙の文例

相続手続きに参加してもらうお願いをする場合の文例です。

さいごに|相続人に連絡が取れない場合は弁護士に相談

疎遠であっても、相続人であれば相続手続きに参加してもらう必要があります。

そのため、確実に連絡を取るようにしてください。

また、戸籍の取得方法がよくわからなかったり、自身で連絡をとることに抵抗があったりする場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない

- 相続について相談できる相手がいない

- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい

- 相続の手続きを行う時間がない

無料

この記事の監修者

最新の投稿

- 2025.10.29相続全般相続分の譲渡とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、税金や方法について解説

- 2025.10.27遺産分割協議遺産分割協議書とは?なぜ必要なのか記載の注意点や文例などについて解説

- 2025.10.20相続全般任意後見人ができること・できないこと|なれる人の条件について

- 2025.09.25成年後見成年被後見人は遺言を作成できるのか